伝統の味、江戸時代から

鰹節の王様「本枯鰹節」

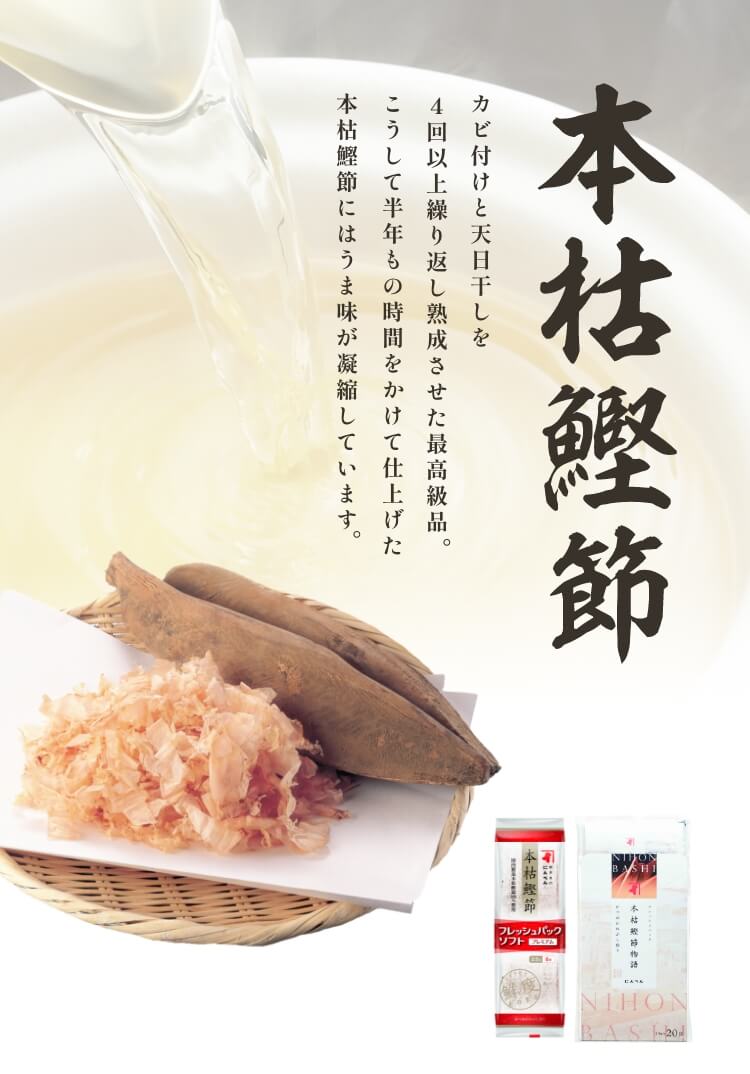

カビ付け、天日干しを2回以上繰り返した鰹節を「枯節」と呼びます。

カビ付けにより、節の水分が減少するとともに、魚臭さの少ない上品な風味に変化します。当社では4回以上カビ付けを繰り返したものを「本枯鰹節」とし、鰹節の最高級品となります。

にんべんは1699年の創業当時より鰹節の商いを始め、今日でも昔ながらの製法を受け継いだ本枯鰹節を通じて日本の味を現代に伝えています。

「本枯鰹節」を守る職人の技

ほとんどの工程を手作業で進める本枯鰹節の製造には、職人の熟練の技が欠かせません。まずは素材の見極め。本枯鰹節の原料は、主に赤道直下の太平洋で漁獲されたカツオです。

本枯鰹節に使われるカツオは4.5kgから7kgの大きなサイズが適しています。水揚げされたカツオの中から、職人が適切なサイズかつ鮮度がよく脂肪分が少ないものを選別していきます。脂肪分が多いカツオを加工すると鰹節を削った時にきれいな花にならず粉になりやすいので、脂肪分が少なめのものを選ぶのです。

目利きが必要なのはカツオの選別だけではありません。本枯鰹節を作るあらゆる工程で、上質な鰹節に仕上げるために職人が目を光らせています。本枯鰹節の製造は10以上の工程を経て完成します。各工程で職人が鰹節の状態を確かめ、基準に満たないものを取り除くのです。仕上がった本枯鰹節を商品としてお客様にお届けする前には、にんべんでも目利き職人が最後の選別を行います。

費やす時間が、

濃いうま味をつくる

カビ付けをしない荒節が1か月程度で完成するのに比べ、カビ付けを4回以上繰り返した本枯鰹節は仕上がるまでに4か月から半年かかります。江戸時代から伝わる伝統製法である手火山(てびやま)式の「火山」とはかまどのこと。薪をくべたかまどの上にカツオを並べ、長時間かけて燻しと熱をもって乾燥させます。この乾燥を焙乾(ばいかん)と呼びます。焙乾が、本枯鰹節の美味しさの秘密のひとつです。火入れの後に行う、カビ付けと天日干しの工程にも時間をかけています。魚体の大きさと水分の抜け具合によって、職人がカビ付けと天日干しの回数を判断します。にんべんはカビ付けと天日干しを4回以上繰り返したものだけを本枯鰹節と呼んでいます。

こうして時間をかけて熟成した本枯鰹節にはうま味が凝縮しています。イノシン酸は一般的にうま味の素といわれる成分のひとつですが、本枯鰹節のイノシン酸の量はカビ付けを行っていない荒節よりも多く含まれているといわれています。本枯鰹節でひいただしはうま味が濃く、少ない調味料で料理の味を決めることができます。醤油や塩の量を減らし、健康的な食生活を送る助けにもなるでしょう。

鰹節の栄養成分について

鰹節は、カツオ肉が原料であって、タンパク質が豊富に含まれています。またタンパク質の基であるアミノ酸もバランス良く含まれています。以前は、体内で作ることができないアミノ酸のことを必須アミノ酸といっていましたが、最近は不可欠アミノ酸と呼ぶようになってきています。また、非必須アミノ酸についても、体内で合成できるアミノ酸ですが、足りなくなる場合もあり、大事なアミノ酸であることに違いはありません。

日々、鰹節を食べることで、これらの不可欠(必須)アミノ酸、非必須アミノ酸を効率よく摂ることができます。ほかにも、無機質(ミネラル)成分では鉄分、ビタミンではビタミンB12、ナイアシン、脂肪酸ではドコサヘキサエン酸(DHA)、エイコサペンタエン酸(EPA)を摂ることができます。

鰹節は、うま味が凝縮するだけでなく、カツオの栄養も凝縮した食品です。

鰹節だしを取った後のだしがらには、そのまま捨ててしまうにはもったいないほど、栄養が残っています。だしがらを炒って、ふりかけを作ってみてはいかがでしょうか。

本枯鰹節ができるまで

01生切り

水揚げされたカツオは、頭を切り、内臓を取り除き、水洗いした後、三枚におろします。さらに背側と腹側とに切り分け、本節4本(背側2本、腹側2本)が作られます。

背側を背節もしくは雄節、腹側を腹節もしくは雌節と呼びます。

02煮熟(しゃじゅく)

約80℃に調整された煮窯に煮籠を10枚ほど重ねて入れます。

その後、鮮度・サイズ・脂肪の量に応じて温度を上げ、60~90分煮熟します。

03骨抜き

煮熟が終わったら煮籠を取り出し、風通しの良いところで冷やして肉を引き締めます。これを「なまり」と呼びます。その後、身を傷つけないよう1本ずつ手作業で骨を抜きます。静岡県では水を満たした水槽に入れ、鹿児島県では水に入れずにそのまま骨抜きをします。

04焙乾(ばいかん)

コナラ、クヌギ、桜などの広葉樹の薪を燃やして焙乾し、熱と煙で水分を抜いていきます。一気に焙乾すると、表面が乾くだけで節の水分が抜けにくいので、約1か月かけ大きさにより10~15回くらい繰り返します。この工程を経たものを「荒節」と呼びます。焙乾は水分を取ること以外に、菌の増殖や酸化を防止し、香気をつけるなどの目的があります。

05カビ付け・天日干し

荒節の表面を削ってカビが付きやすいように整えた後、優良鰹節カビを植菌して、温度・湿度が管理されている室(むろ)で貯蔵します。 10~15日程度でカビがつき、その後節を天日干しをしてカビを払います。カビを付けることにより、鰹節特有の香気が生まれ、きれいに澄んだだしがひけます。にんべんでは、カビ付けと天日干しを4回以上繰り返したものを「本枯鰹節」と呼びます。

06完成・選別

生切りから焙乾、カビ付け・天日干しを経て、4~6か月かけて本枯鰹節が完成します。

生産者が丹精込めて作り上げた本枯鰹節は熟練の職人の確かな目利きにより1本1本丁寧に選別されます。

魚質・形状・カビ色・乾燥度合い等、にんべん独自の厳しい基準を満たしたものだけが最高級品の「特吟味本節」として店頭に並びます。この選別の作業が鰹節専門店にんべんの品質を守る重要な役目を担っています。

本枯鰹節商品

株式会社にんべんは

「江戸東京きらりプロジェクト」の

モデル事業者に選定されました。

江戸から続く東京の味ともいえる「本枯鰹節」のだし文化を、

新しい食のライフスタイルとしてデザインし、芳醇な香りとうま味が凝縮された本枯鰹節を味わう機会を様々なかたちで提供し、新たなブランドとして国内外への発信と定着を目指します。